马兰花开在罗布泊:共和国第一颗核弹爆炸60年 【译】

新疆 | 原子弹 | 罗布泊古今 | 4A级景区 | 核工业历史 | 维吾尔 | 兵团 | 原住民 | 如果这就是进步的定义,那么需要文明的是我们,而不是那些我们视为原始的民族。在炸弹袭击之前,在上游水库建设导致湖泊干涸之前,在老虎灭绝之前,罗布泊的人们与土地和平相处,遵循水的规律生活。他们尊重鱼的智慧,在匮乏中创造了富足。他们应该教导我们。

这是中参馆去年10月16日发布的Where the Malan Blooms:60 Years After the First Chinese Nuclear Bomb,我读到之后觉得文章内容新颖,资料翔实,一气呵成,把新疆罗布泊那块土地的原著居民,殖民与核工业发展与当下的再教育营全部都梳理了一遍,配合着从小跳皮筋嘴里熟悉的暗含共和国核工业发展密码的童谣,我感到十分震撼,所以我借助谷歌翻译,同译了全文,希望更多中文读者可以看到此文,了解这片遥远的土地和不为人知的历史。

这篇文章的作者是Yangyang Cheng,她在中国出生长大,是前粒子物理学工作者,现在她在耶鲁大学从事中国科技发展和中美关系的研究。

和20世纪90年代的许多中国孩子一样,每天下课铃一响,我和朋友们就会冲出教室,跑到操场上。我们最喜欢的活动是跳皮筋,一种用跳弹力绳的运动。这是一项团队运动。两个人分别把弹力绳的两端绑住,形成一个长圈,其他人则跳进跳出。为了跟上节奏并数着步子,我们背诵了一首歌:

“(小皮球,橡胶泥)马兰花开,二十一!二五六,二五七,二八二九三十一!”

这首押韵的诗句成了我童年时代挥之不去的旋律。当时我并不知道,歌词中竟然隐藏着这样一条信息。“马兰”是一种花,也是中国唯一的核武器试验基地的名称,该基地位于新疆罗布泊的西北边缘,以这片干旱土地上常见的同名植物命名,“21”是其部队编号。中国政府于1987年正式承认该基地。从那时起,盛开的马兰花就成了中国核武器计划的委婉说法,出现在军歌和校园戏剧中。

今年10月16日是中国第一颗原子弹试验60周年纪念日。当我和朋友们卷起跳绳回到教室时,我们听到了中国最早一代核科学家的励志故事。他们离开舒适的家乡,来到西北边疆,默默无闻地辛勤工作,建设着国家的原子弹防御工程。在同样的教室里,读着同样的课本,我们也惊叹于祖国的辽阔和多元:地图上的每一寸土地,自古以来都是中国的一部分,汉族和所有55个少数民族构成了一个幸福的大家庭。

我幼小的心灵从未意识到这两套教训之间的联系,也从未意识到它们之间可能存在矛盾。我从未意识到西部地区在沦为武器实验室之前有着悠久的历史,而边疆地区也曾是那些被从国防叙事中抹去的人们的家园。然而,中国原子弹的故事却让我感到不安。它似乎过于简单和得意洋洋,毫无道德上的模糊性。但我不知道该如何质疑它。我甚至找不到合适的词语来表达我的疑虑。

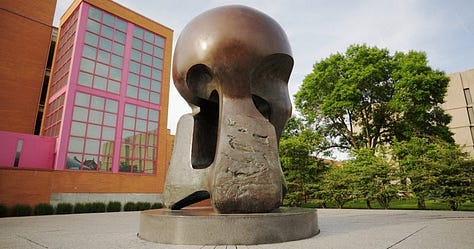

我在大学主修物理。校园里随处可见中国核英雄的肖像和雕像。毕业后,我前往美国芝加哥大学攻读博士学位。世界上第一座核反应堆就坐落于芝加哥大学,它于1942年建成,是曼哈顿计划的一部分。六年来,我的办公室俯瞰着一座名为“核能”的雕塑,它标志着人类分裂原子并学会利用能量为星体提供能量的场所。这座12英尺高的青铜雕塑由曾参加过第一次世界大战并亲身经历过化学武器恐怖的英国艺术家亨利·摩尔设计。摩尔的一生都经历过化学武器的恐怖。雕塑的圆形穹顶由三根扭曲的柱子支撑。它看起来像一个头骨,一个正在裂变的原子核,又或者一朵凝固在时间中的蘑菇云。它并非一件战利品。

艺术史学家安妮·瓦格纳将穹顶的丰满比作一位孕妇的形象。曼哈顿计划的科学家和撰写中国核计划相关文章的人士都曾用人类后代来比喻核弹。然而,在核灾难的受害者中,尤其是女性,许多人表达了对坠入爱河或生育的恐惧。这片被污染的土地上会长出什么样的果实呢?

作为一名粒子物理学家,我继承了原子弹的遗产,这是我学术血统的一部分。作为一名居住在美国的汉族女性,我痛苦而羞愧地目睹了在我的祖国,以民族团结和复兴的名义——以我的名义——进行着愈演愈烈的民族压迫。如今新疆及中国其他地区政治环境的恶化,正是长期剥削与压迫历史的延续与新表现。它们与原子弹的制造有着同样的祸根。作为这个星球上的一个生命,我呼吸着被数十年核爆炸污染的空气,饮用着被核爆炸污染的水:我的出生国进行了45次试验,我的第二故乡进行了上千次试验。我也是一个原子弹的孩子

在中国首次核试验的横幅图片中,烟柱和灰烬弥漫在画面中。蘑菇云仿佛凭空而来,占据着一个没有历史、超越时间的空间。这震撼的视觉效果宣告了一个大胆的开端,一个新时代的曙光。然而,要理解核弹的真正本质——它并非抵御外敌的盾牌或潜在利剑,而是帝国统治和殖民掠夺的工具,以对抗内部的他者——我们必须将目光从云层的奇观移开,转向画面之外的事物,聆听那些在大汉族主义欢呼声中被强行压制的声音。这意味着回归那片盛开着马兰花的土地,在它的名字被用于暴力之前。

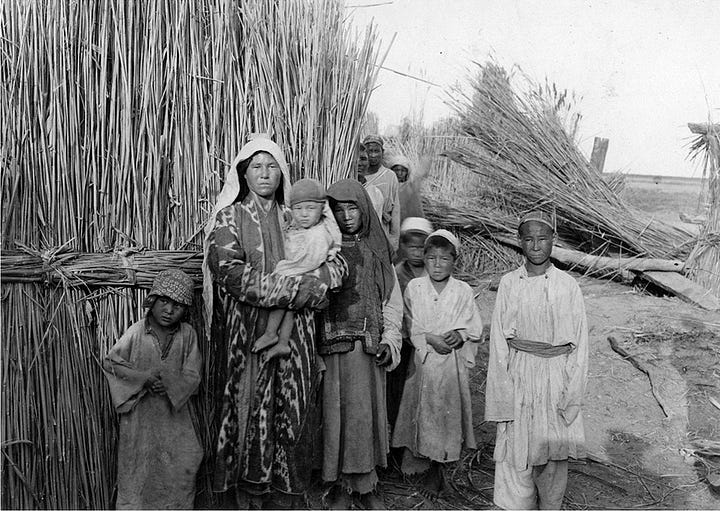

在欧亚大陆中部,塔里木盆地东缘,库鲁克山附近,有一片广阔的干沙地和柔软的沼泽,周围环绕着一个咸水湖,随着时间的推移,它的位置发生了巨大的变化。这个“游移的湖”就是罗布泊。几个世纪以来,这片地区一直是突厥-蒙古民族罗布泊人的家园。他们讲着独特的语言,并形成了丰富的口口相传的传统。他们用芦苇搭建小屋,用麻编织布料。由于水源有限,他们遵循当地的习俗生活。为了维持生计,罗布泊人捕鱼采集植物。他们把鱼骨扔进火里,通过鱼骨上的标记来占卜。作为熟练的猎人,他们捕捉水獭和水禽,用毒药杀死老虎。毛皮被制成衣服,并与邻近的部落交换金属和其他商品。

18世纪中叶,清帝国西征,迫使中欧亚大陆大部分地区落入中国统治之下。起初,地方政府大多保持自治。罗布泊人是吐鲁番王子的臣民,而吐鲁番王子是清朝的附庸。每年,王子都会从罗布泊采集水獭和老虎,并将它们作为贡品献给清朝皇帝。19世纪末,西部地区爆发了一系列起义,清朝予以反击。汉族军队镇压了当地的叛乱分子,朝廷则试图通过建立汉族定居点、推行汉语教育和其他同化措施来驯服边境地区。清朝将突厥领土正式划为中国省份,并称之为新疆,字面意思是“新边疆”。

作为新疆新政策的一部分,清朝当局鼓励民众迁往罗布泊,建立新的农业定居点。与汉族男子发生性关系而犯下罪行的突厥穆斯林妇女也被流放到沙漠农场。该地区大部分土壤盐碱化严重,无法种植作物,但从国家的角度来看,耕作是一项文明的使命,可以收获一个更加道德进步的农业社会。

1911年,清朝覆灭,取而代之的中华民国奋力控制这片广袤的土地。在接下来的几十年里,当地势力、中国统治者以及包括新成立的苏联在内的周边列强,都在争夺新疆的控制权。在这场斗争中,一种新生的民族意识萌芽,新疆的突厥民族开始以“维吾尔族”为自称。1949年,毛泽东领导的共产党在内战中战胜国民党,新疆成为中华人民共和国的一部分,六年后更名为“新疆维吾尔自治区”。然而,如同共产主义一样,自治始终是一个难以实现的承诺。

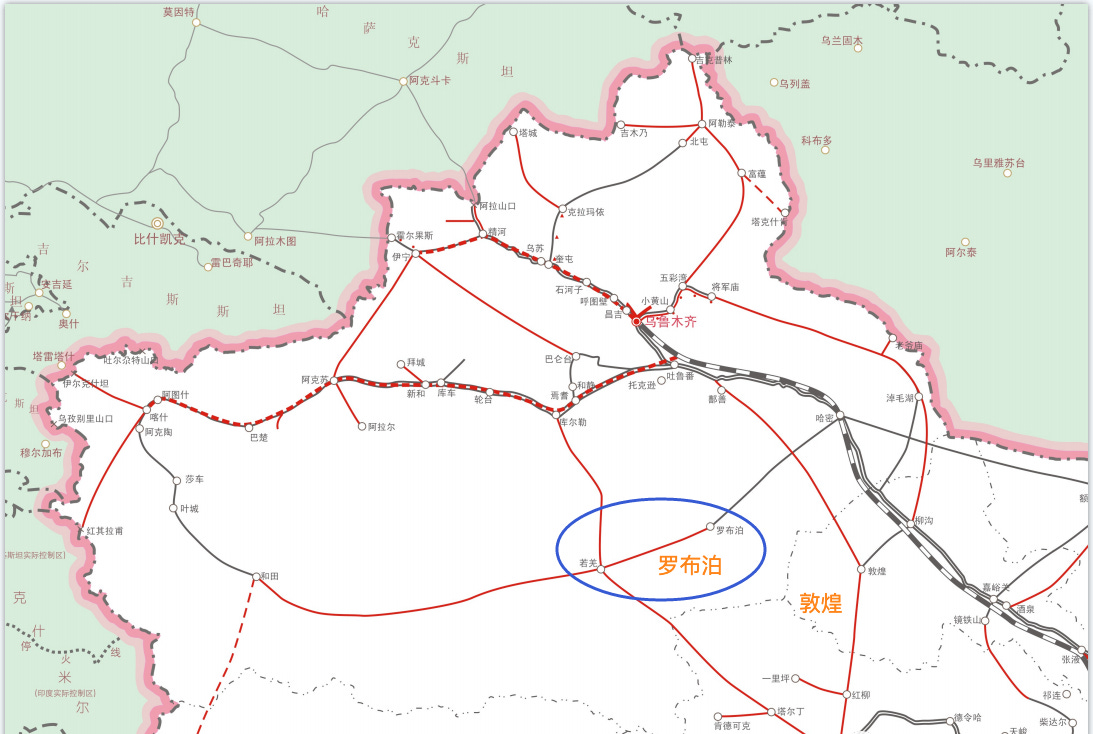

1955年也是中国政府正式决定研制核武器的年份。在苏联的协助下,最初的试验场被选在甘肃省西北部敦煌市郊外,但很快因太小而被否决——那里只能支持当量不超过2万吨TNT的核弹。(摧毁广岛的原子弹当量约为1.5万吨。)同样重要的是,敦煌是著名的佛教圣地莫高窟的所在地,其历史可追溯到公元4世纪。莫高窟被认为过于珍贵,不宜用于核试验,因此考察队继续向西探险,直至抵达罗布泊。

在中国人的记载中,罗布泊是“死亡之海”。书籍和文章反复引用一句话,形容这片土地可怕而致命,“任何生物都无法踏足”。这句话被中言的材料认为出自瑞典地理学家斯文·赫定(1865-1952),或者干脆出自一位不知名的“西方探险家”。用一位欧洲游客作为这片表面上属于中国领土的权威代言人,这好像有些奇怪。然而,在中国政府认可的核爆叙事中,早在罗布泊被选定为核爆目标地点之前,它就是寸草不生的死地;因此,在中国政府看来,人类在该地区存在的唯一可能性,就是一位“西方探险家”偶然发现这片不毛之地。

我在赫定出版的关于罗布泊的著作中找不到这句话。相反,在20世纪初赫定多次访问该地区期间,他与罗布泊人相处了很长时间,其中一次甚至长达一年多,并详细记录了他的观察结果。他还收集了大量资料,包括当地植物和罗布泊人的文物,其中一些在他的祖国瑞典的博物馆展出。

对于中国核计划的记录者来说,罗布泊的居民根本不存在。他们讲述的故事是这样说的:自楼兰王国覆灭以来,这片地区的文明已经湮没了一千多年。核弹带来的不是死亡和毁灭,而是带来了生机,为这片荒芜之地注入了活力,赋予了它意义。

无论是在文字还是银幕上,当代对中国原子弹的描述都很少在地理位置上区分罗布泊试验场与其他地方,例如青海省金银滩的原子研究中心、甘肃省兰州市的铀加工厂或甘肃-内蒙古边境的酒泉导弹基地。这些地点几十年前就已解密,但它们的具体位置和真实状况并不如人们如何看待它们重要。一片包含山脉、草原、河流和湖泊的丰富景观被简化为一个名称和一种景象:戈壁滩,沙漠一直延伸到地平线。这种充满异国情调的视角抹去了当地的多样性,重新塑造了几个世纪以来以汉族为中心的世界观,即长城西边的隘口标志着文明的边缘,而只有野蛮人居住。

对严酷环境的描绘也凸显了核力量人员的无私牺牲,他们不远万里来到偏远的基地。“偏远”一词从来都不是中性的;它并不仅指物理距离,而是指权力关系。本地人安居乐业,而外地人看到的却是荒凉和废墟。对于原子科学家和军事领导人来说,这片陌生的土地让人想起古代中华帝国与草原王国之间的战争。他们想起了公元前1世纪进军罗布泊、击败楼兰人的汉朝将领。一些科学家回忆起唐朝西征时期创作的关于楼兰灭亡的诗歌。在这些回忆中,中原人受到弱小邻国的骚扰和入侵,但他们自己从未主动发动侵略。过去的“远征”被当作西方王国与中国长期交往的证据,使当前中国的统治合情合理。

对于中国原子弹的研制者来说,在中国皇权鼎盛时期进行的传奇边防战争,通过一种发自内心的、最近的记忆被重新诠释:自 1840 年第一次鸦片战争以来,中国遭受了“百年屈辱”,当时英国的炮舰撕裂了中国南部海岸。从中吸取的教训是,一个强大的国家需要强大的武器。虽然毛泽东曾将核武器斥为“纸老虎”,并夸口他的军队只有“小米加步枪”就能打败拥有更先进硬件的敌人,但主席也表示,中国必须拥有原子弹,“如果我们不想被欺负”。历史的创伤激发了全新的战斗精神,罗布泊和戈壁滩的古老边地上开辟了通往新科技前沿的道路。曾经的原始状态将被核武器炸成现代化。

为了保卫国家,生命可以牺牲,尽管有些人的生命比其他生命更值得牺牲。1958年,超过9000名蒙古族和藏族牧民被迫迁离故乡青海,因为他们的家乡被选为原子弹研究中心所在地。许多人只接到了一天的通知就离开。由于暴风雪的侵袭和卫兵的虐待,数百人在前往安置点的途中丧生。包括前国民党士兵在内的囚犯在罗布泊试验场从事建筑工作,并被分配到更繁重的工作。在湖南省中部,郴州市的一处烈士陵园里长眠着74名矿工。他们中的大多数才20多岁。为了开采第一颗原子弹所需的铀矿,他们付出了生命的代价。附近的一个村庄被称为“寡妇村”。

1958年,毛泽东发动“大跃进”,全国陷入饥荒,核基地的条件变得极其恶劣。许多人因营养不良而患病,有些人死于饥饿或相关原因。榆花成了美味佳肴,只留给病人享用。中央政府从全国各地调运应急物资。在对这一时期的戏剧化陈词滥调中,一个共同的主题是如何优先为国防科学家提供食物。甚至高级官员也放弃了他们的肉食配给。这些关于利他主义和决心的故事蕴含着一个令人毛骨悚然的逻辑:在当时很少有人有机会接受高等教育的中国,生命的价值取决于其劳动成果是否容易被取代。

1963年,在估计有3600多万中国人死于饥荒之后,外交部长陈毅告诉日本记者,即使中国人民买不起裤子,他们也会造原子弹。在英属香港,华裔小说家金庸写下了一篇尖锐的评论。他在自己创办的报纸《明报》上写道:“把军事力量放在第一位、把人民福祉放在第二位的政府不是好政府。”他接着质疑核武器对北京的用处:“(中国政府)能炸美国吗?能炸苏联吗?当老百姓光着屁股起来造反的时候,他们一个个都会被炸死吗?”

金庸以其以中华帝国边疆为背景的武侠小说而闻名,他的反核言论立即遭到香港左翼同行的强烈反对,他们称他为“叛徒”和“反华分子”。金庸不为所动,继续发表了一系列反对原子弹的专栏文章。1964年10月,在中国首次核试验几天后,他写道,原子弹是一种“罪恶”:“做这种危害人类的事,还有什么尊严可言?”

金庸对国家暴力目的的深刻探讨,最终被证明是令人痛苦的先见之明。对毛泽东而言,追求核武器与他对革命的末日幻想相符。1958年大跃进伊始,毛泽东在讲话中呼吁中国共产党做好应对“大灾大难”和“大战”的准备。他提到汉代古代战争的伤亡人数,相比之下,两次世界大战造成的死亡人数相形见绌。他沉思道,即使地球上三分之二的人口死于核战争,也能为“彻底消灭资本主义,实现永久和平”创造条件,因此“这不是坏事”。

中国第一颗原子弹诞生后不到两年,毛泽东发动了文化大革命,旨在摧毁旧世界,开辟新世界,巩固统治。政府最高层分裂成派系。汉族知识分子和少数民族是最受诋毁的群体之一。政治狂热的火焰甚至点燃了最戒备森严的军事基地。1967年初,来自东北城市哈尔滨的叛乱分子抵达罗布泊,试图袭击该基地。在青海研究中心,超过4000名工作人员遭到迫害,其中包括90%的高级技术人员。数十人自杀。其他核电站也爆发了武装冲突,造成大量人员伤亡。

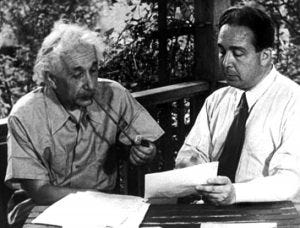

文化大革命最终于1976年随着毛泽东的去世而结束。在那十年动乱中,中国平均每年引爆两枚原子弹,包括1966年10月的第一枚核导弹和1967年6月动乱最严重时期的第一颗氢弹。官方的报道和文学作品都称赞这些试验是科学家们在极端艰苦条件下坚定不移的忠诚的证明。令我至今难以理解的是,这些科学家——其中一些人还是我的教授的教授——怎么能把自己创造的如此毁灭性的力量托付给这个不计后果的国家。在回忆录和报告文学中,我从我的科学家前辈那里寻找到良心发现拒服兵役的痕迹,或者至少是道德困境的挣扎,他们或许也认同金庸的观点。我希望找到像利奥·西拉德 (Leo Szilard)这样的人,他在设计芝加哥第一座核反应堆方面发挥了重要作用,后来他试图请愿哈里·杜鲁门总统不要使用原子弹——68 位同事在西拉德的请愿书上签名,但请愿书从未到达杜鲁门手中——或者像安德烈·萨哈罗夫 (Andrei Sakharov)这样的人,他对自己在苏联核计划中的工作越来越感到不安,并成为科学家权威中反对原子弹和维护民主自由的重要声音。

档案馆不能满足我,我明白历史是权力的产物,记录下来的从不会是全部。我也意识到我的期待和我的白人同事一样幼稚,甚至自私,他们中的一些人毫无证据地坚称,量子力学的创始人之一、希特勒核武器计划的负责人维尔纳·海森堡秘密破坏了纳粹原子弹。一个另类的历史本可以减轻我们的罪责,并挽回我们知识遗产中不可或缺的一部分。但事实不容许这样的宽慰,西拉德和萨哈罗夫是他们同辈中的例外。

每个核大国都采取了类似的辩解:核弹不仅是必要的,更是正义的,只要它是我们的核弹。在罗布泊上空进行第一颗原子弹爆炸后,中国政府宣称,由于美国的核讹诈,中国是“被迫”研发和试验核弹的。自朝鲜战争以来,从杜鲁门到肯尼迪,历届美国政府确实都曾考虑过对中国使用核武器,但北京的自我辩解声明也犯了错误的二元论谬误,将责任和主动权都推给了对方。

中国政府认为,中国的原子弹与美国的原子弹“有着根本的不同”:后者是帝国主义的工具,而前者是为了声援和鼓励世界各地的反帝国主义斗争而研制的。一些西方人同意北京的观点。法国物理学家、诺贝尔奖获得者 JF 约里奥-居里是一位积极的反对核武器倡导者,但他支持中国的核武器计划。非裔美国活动家和民权领袖罗伯特·F·威廉姆斯也对北京的努力表示赞赏:“有了原子弹,中国将受到尊重,并将为那些已经为黑人和白人争取正义的人们增添强有力的声音。”诗人阿米里·巴拉卡也表达了同样的观点,他在自传中写道:“当中国爆炸第一颗原子弹时,我写了一首诗,说有色人种的时代重新开始了。”

我不禁怀疑巴拉卡愿景中的“有色人种”是否也包括罗布泊人民。在挑战美国霸权的崇高追求中,许多左翼人士却犯下了与他们所批评的强国同样的错误,对一个国家形成刻板印象,却忽视了它的边缘。从新墨西哥州的普韦布洛人聚居地到哈萨克斯坦草原,从阿尔及利亚撒哈拉沙漠到太平洋环礁,不同大陆和信仰的国家在进行核试验时都运用了同样的殖民逻辑。原住民的身体被抹去,家园被视为可随意丢弃的物品。美国和苏联都曾在核武器计划中使用过监狱劳工。曾向国家承诺建设社会主义乌托邦的佐勒菲卡尔·阿里·布托曾说过一句名言:巴基斯坦人民在追求原子弹的过程中将“吃草”。

自二战结束以来,还没有一个人在外国敌人的核攻击中丧生,但为了获得核弹,许多国家的人却失去了生命,还有无数人死于随之而来的生态破坏。毛泽东的话或许听起来像个疯子,中国核科学家的奉献精神或许超出了理性,但更荒谬的是,他们竟然依赖核弹来保护自己,引爆核弹来吓退假定的敌人。核战争并非未来的可能性。它已经发生过,一次又一次。它并非发生在国家之间,也不是发生在意识形态的对手之间,而是在同一个主权国家之下,由宗主国对抗殖民地。

1985年12月12日,新疆首府乌鲁木齐数千名维吾尔族学生走出校园,聚集在市中心人民广场。他们呼吁停止在罗布泊进行核试验,并提出了在祖国实现真正自治的若干额外要求。抗议活动很快蔓延到新疆其他城市,到了新年,北京、上海和南京的维吾尔族学生也纷纷走上街头。

20世纪80年代初的市场改革和政治自由化,曾一度在边疆地区带来更为通融的政策。非汉族学生感到自己有了表达不满的力量。政府开始担忧,中亚各共和国的民族主义运动和苏联解体加剧了这种担忧。在一系列骚乱之后,当局加强了对新疆的控制,并将反核示威活动定性为“分裂主义”。但审查制度无法消除核污染,民族团结的言论也无法恢复这片土地。1993年,罗布泊基地附近爆发了另一场大规模抗议活动,维吾尔族移民在中国境外举行集会,包括邻国哈萨克斯坦——前苏联核武器试验场,在获得独立后放弃了核武器。

多年来,来自新疆的记者和海外侨胞纷纷报道罗布泊附近居民令人心碎的疾病和残疾故事,贫困和医疗资源匮乏使这些人的状况更加恶化。当局并非没有意识到这些担忧。到 1990 年,中国期刊已发表了少量论文,断然否认新疆核试验对健康或环境造成的不利影响。但中国科学家的其他研究与这些说法相矛盾。1979 年,在新疆环境科学学会成立周年大会上提交的一篇论文指出,塔里木盆地居民的癌症发病率急剧上升,疲劳、脱发和出生缺陷的现象也很普遍,这可能是由于辐射暴露造成的。1983 年至 1984 年进行的一项调查发现,罗布泊南部米拉恩地区的钚污染程度是对照区的几倍。近期对附近地区土壤和湖泊沉积物样本的测量也显示出更高的放射性同位素含量,这与中国核试验的残留影响相符。在哈萨克斯坦边境,罗布泊试验的尘埃效应也被检测到。

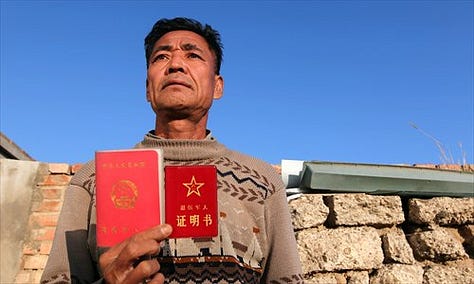

在中国的老兵线上社区网络上,来自罗布泊马兰基地的汉族士兵们分享了自己与癌症和其他慢性疾病抗争的经历。这些疾病以惊人的比例折磨着他们自己和子女。2007年,中国政府开始向马兰基地和其他参与核试验部队的老兵发放专属福利。但这些福利金额不大,执行情况也参差不齐。抱怨声不断。然而,新疆的原住民却没有得到这样的补偿。

1996年7月29日,罗布泊的最后一颗原子弹被引爆,但新疆作为中国边疆和核边界地带的历史仍在继续。除了壮观的爆炸之外,帝国的逻辑还深植于核能的日常运转中,涵盖军用和民用领域,从铀矿开采到铀精炼,从核武器储存到放射性废物处理。最危险的设施和提取工艺被置于边缘地带,以便为中央提供动力并加以保护。

新疆作为中国核计划重要原材料供应地的地位可以追溯到20世纪50年代初。当时,政府利用该地区的铍和其他矿物偿还贷款、购买武器,并获得苏联的技术援助。到1955年底,原子弹项目的勘测队在新疆发现了丰富的铀矿。随着20世纪80年代地缘政治紧张局势的缓和,北京调整了其核政策,在维持核武库的同时,更加注重民用。来自新疆的劳动力和矿物对实现这一目标至关重要。多年来,囚犯们在伊犁县西北部靠近哈萨克斯坦边境的一个铀矿坑里辛苦劳作;据估计,被监禁工人的年死亡率在10%到20%之间。 1989年春,当学生示威者聚集在天安门广场、民主抗议活动在全国各地蓬勃发展时,超过100名铀矿工人在乌鲁木齐静坐,要求改善工作条件。

在过去的二十年里,中国已经成为世界上增长最快的核能生产国,拥有数十座反应堆,还有数十座在建。中国核工业集团公司(CNNC)是原核能部的继任者,是该国两大核电供应商之一,另一家是总部位于广东的国有企业中国广核集团。2016年,中国第一座千吨级铀矿在新疆伊犁由中核集团运营;内蒙古正在建设更多类似或更大规模的铀矿。该公司声称能够钻探地下 1,500 米以开采放射性矿石。当国内产量无法满足不断飙升的需求时,国有资本就会转向海外。2013年,尼日尔超过 600 名铀矿工人罢工。他们的雇主是中核集团。五年后,这家中国公司从英澳集团力拓手中收购了位于纳米比亚的世界上运营时间最长的露天铀矿的股份。

北京抛弃了其社会主义革命使命,转而拥抱全球市场。在全球化市场中,铀不再是与核弹相关的特殊物质,而是一种可以定价和交易的普通商品。核能的殖民性在全球范围内体现,以维护等级制度并维持帝国。随着中国在全球资本主义秩序中的地位不断上升,这个曾经渴望领导从亚洲到非洲反殖民斗争的国家,却一直在延续着它所反对的西方列强的统治和剥削模式。

中国政府的帝国主义性质对维吾尔族人来说并不陌生,但剥夺可以采取新的形式。在资本主义模式发展主导的当下,历史也被挖掘出来牟利。2012年,中国官员宣布计划将马兰基地改造成旅游胜地,耗资近一百万美元。在前核试验场以南几个小时车程的地方,“罗布泊人村”被指定为国家4A级景区——排名第二。罗布泊人幸存的后代和他们的家园从核弹记录中被抹去,现在被摆放在一个主题公园里,供汉族游客和一些外国游客参观。原住民社区的成员被当作濒危物种的标本展示,但很少有人反思是什么让他们濒临灭绝。如果说有什么不同的话,那就是稀有性提升了市场价值。今年十月的国庆假期,正值中华人民共和国成立75周年和中国第一颗原子弹发射60周年,据罗布泊人村的管理人员田春香(应该是汉族)介绍,三天内有4万名游客参观了罗布泊人村。

彭继超在其作《东方巨响:中国核武器试验纪实》的结尾写道:“我给这座爆炸中心、这片废墟起了一个美丽的名字——‘牛痘’。因为它,人类从此告别了天花。”彭继超的军旅生涯长达三十年,是马兰基地最受尊敬的记录者之一。

与世界其他许多地区一样,新疆也曾饱受天花之苦。清朝的军事远征和殖民活动加剧了天花疫情。由于相对与世隔绝,罗布泊人尤其容易感染天花。1880年,收复新疆后不久,清朝当局在新边疆地区开展了一场大规模的疫苗接种运动。正如约翰·霍普金斯大学新疆历史学家凯文·坎德所指出的,这项公共卫生努力也是殖民强权的一种体现,它强加了中医,并取代了本土知识。该项目充斥着滥用,罗布泊的父母们通过向吐鲁番王请愿,要求为他们的孩子豁免接种疫苗来抵制天花。

清朝覆灭后,新疆的天花疫苗接种工作一直持续到新共产主义政权建立后的头十年。该地区最后记录的病例是在20世纪50年代末。我不知道彭德怀在提出这个比喻时,脑子里有多少早期历史的影子,但它所蕴含的奇特悖论——核战争如同天花疫情一样在全球范围内致命,而我们的核弹却像牛痘一样温和——与北京的说法相呼应,即中国研制核武器只是为了帮助消灭核武器。在彭德怀的比喻中,国家被比喻作了一个躯体,其中的一小块区域可能会受伤并留下永久的伤疤,以巩固整体,但谁属于这个躯体,谁来决定,谁有权施加或拒绝伤害?

如同清朝在新疆的疫苗接种工作一样,中国的核计划不仅仅是为了驱逐外部威胁:它还致力于消除内部分歧,安抚难以驾驭的边缘地带,并将其包装成发展和进步。中国政府将本土土地标记为荒地,然后将其变成充满辐射的荒芜之地,与其他所有核大国一样,利用核弹进行殖民征服。

贬低他人,必然会贬低自身。原子弹,凭借其愤世嫉俗、扭曲的制造逻辑,也殖民了其拥有者的思想。爆炸撕裂大地,摧毁道德结构。放射性尘埃毒害了空气、水源和社会根基。原子弹,让我们诅咒了子孙后代,禁锢了我们的集体想象力。我们为了国家安全牺牲了人类的安全。权力被强者极度垄断。为了追求更快的速度,民主权利被牺牲。世界徘徊在核毁灭的边缘,各国仍在疯狂地竞相获取更致命的武器,以保卫国家的名义产生的有毒废料将比地球上任何一个政体都更长久,成为我们人类的最终遗产。

如果这就是进步的定义,那么需要文明的是我们,而不是那些我们视为原始的民族。在炸弹袭击之前,在上游水库建设导致湖泊干涸之前,在老虎灭绝之前,罗布泊的人们与土地和平相处,遵循水的规律生活。他们尊重鱼的智慧,在匮乏中创造了富足。他们应该教导我们。

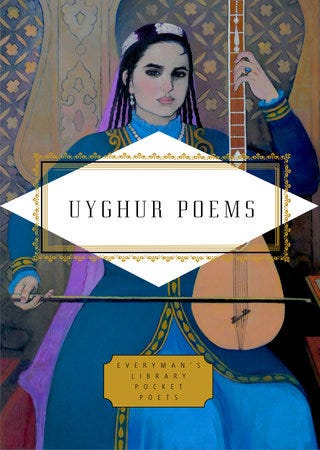

近一个世纪前,诗人阿布都哈利克·维吾尔(Abdukhaliq Uyghur)在白布上写下诗句,并将它们悬挂在他的家乡吐鲁番的街道上。由于他对自由的强烈呼吁,这位年轻的作家被当时统治新疆的中国军阀盛世才的军队抓捕杀害。近一个世纪后,阿布都哈利克·维吾尔的部分诗句被收录在首本以英文出版的维吾尔诗歌选集中。

该书由阿齐兹·艾萨·艾尔肯(Aziz Isa Elkun)编辑。艾尔肯1970年出生于新疆,用他自己的话说,他“在人类核试验区的中心长大”,东边是罗布泊,西边是苏联的哈萨克斯坦,南边是印度和巴基斯坦的核弹。1986年,艾尔肯还在上高中时,就因制作一张纪念前一年反核抗议活动的海报而被捕。 1989年,他参加了来自乌鲁木齐的民主示威活动。由于政治履历不佳且就业前景渺茫,他于1999年离开中国,最终定居英国。

艾尔肯在英国的新家种植了一个玫瑰园。他种植这些玫瑰是为了纪念他的父母。2018年,他父亲的墓地被中国当局拆除,艾尔肯也在那段时间与母亲失去了联系。当时,估计有超过一百万维吾尔人被关进集中营,准确的说他们中的很多人是被迫失踪了。这些玫瑰也献给那些被迫失踪的维吾尔人,象征着永恒的希望。

在《维吾尔诗歌》选集里,艾尔肯将阿卜杜卡利克·维吾尔最具代表性的诗句之一翻译成了英文。这首诗写于他被处决前不久,题为《绽放》。

我的花已准备好绽放,

很快我就可以将它们戴为王冠,

我爱的火焰

将吞噬我的整个灵魂。

[...]

我的勇敢之花,绽放吧,

我所有的努力,都绽放吧,

如果我为心爱的人放弃生命,

那是因为不管怎样,我们终有一天都会死去。

生存还是死亡,

我的爱人,让我们绽放吧。

Original:Where the Malan Blooms:60 Years After the First Chinese Nuclear Bomb

作者:Yangyang Cheng 是耶鲁大学法学院蔡中曾中国中心的法学研究学者和研究员,目前她的研究重点是中国科技发展和中美关系。在此之前她是一位粒子物理学工作者,她毕业于中国科技大学少年班,博士毕业于芝加哥大学物理系。

沒想到小時候的跳皮筋口訣裡關聯了這樣令人震驚、憤怒和傷心的故事!